她从电子信息与控制工程

跨界研究城市交通

深耕交通安全与驾驶行为、

交通信息及控制技术

在车流与信号灯之间寻找安全最优解

她主持科研项目210多个

以第一作者发表论文170余篇

收获63项教学奖项

映照诲人不倦的初心

她就是城市交通学院教授赵晓华

和工小V一起了解一下她吧!

“虽然‘半路出家’,但我初心没变。”

37岁那年

赵晓华做了一个出人意料的决定——

放下钻研多年的自动控制专业

一头扎进交通研究这个全新领域

这个选择看似突然

却源于她最朴实的初心——

用科技让城市出行更聪明

当时,北工大刚引进国内首批驾驶模拟设备

赵晓华凭借扎实的建模功底

和敏锐的数据分析能力

很快就把这些“铁疙瘩”调试得服服帖帖

而她深知“征服”不是终点而是起点,

为攀登学术高峰,她远赴海外访学

全身心投入交通人因研究

回国后

她带着团队日夜攻坚

以最快速度在国际期刊上发表了团队首篇 SCI 论文

短短几年内

打破国外技术垄断

成功实现设备国产化

“虽然‘半路出家’,但我初心没变。”

如今,赵晓华的团队

像“交通医生”一样活跃在三大阵地——

以大数据和人工智能技术为支撑的

人本交通研究

聚焦驾驶安全与节能的应用研究

以及自动驾驶与车路协同系统的创新探索

210多个各类科研项目

以第一作者发表170篇论文的背后

是实验室里常亮的灯光

是家人默默保温的饭菜

更是一位学者对科研事业的执着追求

和整个团队永不言弃的奋斗故事

“我们培养的是攻坚克难的科研队伍!”

新生入组第一天

赵晓华就会递上“见面礼”——

她要求新同学们

把团队已发表的200多篇文章

梳理研究脉络、绘制知识图谱

最后还要在组会上“过堂”答辩

这套看似严苛“魔鬼训练”

却让同学们在科研中快速成长

清晨的实验室里

总能看到赵晓华的身影

她俯身在驾驶模拟舱前

和学生一起调试设备

连0.1秒的细微差异都要反复推敲

从实验设计到数据处理

每个环节都要经历“千锤百炼”——

学生的论文初稿上

常常布满她密密麻麻的批注

连一个标点都不放过

“数据要‘会说话’。”

赵晓华常叮嘱学生们

选择图表不是简单的技术活

更是思维方式的体现

她为学生们打造了“三阶成长法”——

文献精读打基础

算法优化强内功

项目实战练真章

让不少“科研菜鸟”

蜕变为独当一面的行家里手

“科研不是一个人的独角戏。”

在这个“老中青”传帮带的团队里

60%的研究成果直接转化成了

城市交通的“智慧处方”

“我们培养的是攻坚克难的科研队伍!”

赵晓华的话掷地有声

道出了这支团队的核心竞争力

“实实在在的成果才是我们最大的底气。”

基于研究成果

赵晓华团队搭建起一套

独特的驾驶模拟教学系统——

由驾驶模拟舱

和自主研发的智慧交通信息与控制实验平台组成

这套系统在交通教育领域大放异彩

十余年间,服务全国40多所高校

斩获北京市优秀教育教学成果一等奖

为技术产业化奠定了坚实基础

入驻北工大山河湾谷创新区后

团队如虎添翼

赵晓华的定位很明确

“我们不仅做交通运行管控,更专注人才创新培养。”

通过科教融合、产教结合的模式

团队构建了本硕博贯通培养体系

并着手开发

面向青少年的交通科普课程

如今,形成“科技创新”与“安全教育”

双轮驱动的发展模式

打通了从实验室到课堂再到市场的全链条

“我们从不依赖‘等、靠、要’。”

赵晓华语气坚定

“实实在在的成果才是我们最大的底气。”

“三尺讲台就是我的归宿。”

初登讲台那年

评审教授的一句“好苗子”

在赵晓华心中种下了教书育人的种子

如今,这颗种子已发芽、成长、开花、结果

赵晓华已从教27年

即便是18点到21点的“马拉松式”授课

她依然神采飞扬、妙语连珠

学生们甚至有了不成文的“定律”——

下课后第一件事准是找吃的

因为全神贯注听她讲课

简直比跑马拉松还耗体力!

给大一新生上研讨课时

赵晓华总能用4小时完成“魔法时刻”——

让大家的眼神从迷茫变为好奇

把“知难而退”转化为“心之所向”

“只要能让他们对专业学习

留下好的第一印象,再累都值得!”

赵晓华笑着说

丈夫常笑赵晓华“疯魔”——

教了27年书

还把“最受学生喜爱老师”的奖状

当宝贝似的挂在家里最显眼的位置

这份旁人眼中的“孩子气”

恰是她赤子之心的最好写照

“多少人一辈子都在寻找热爱。

而我何其有幸,

从小就知道三尺讲台就是我的归宿。”

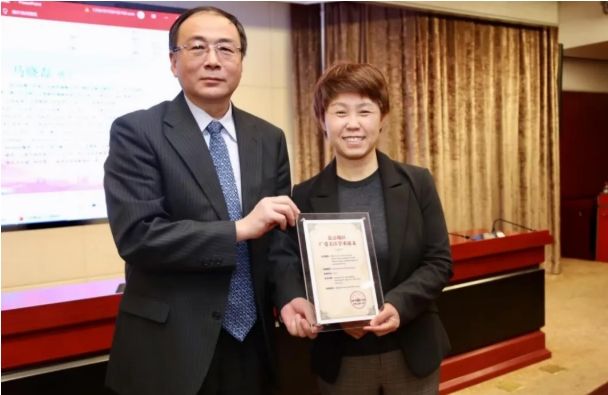

北京市高等学校教学名师

北京市教育系统教书育人先锋

北京高等学校优秀专业课(公共课)主讲老师

……

这些沉甸甸的荣誉背后

是赵晓华对教育事业的无限热忱

但在她心中

最珍贵的永远不是奖杯和证书

而是课堂上那一双双被知识点亮的眼睛

以智慧之光照亮交通强国之路

用师者情怀培育栋梁之才

北工大科研人员将继续求索

为科技报国贡献力量!